私たち姉弟は私が8歳、弟が6歳の時に鍵っ子になりました。

それまでは学校や幼稚園から帰ると、祖父母の家に行っていましたが、父に行かないよう言われたからです。

学校から帰った時に家に誰も居ないため、自分で開けて入れるように鍵を鞄につけていました。

弟はまだ6歳だったため、本当に可哀想だったなあと思います。

しかし、弟は誰にも注意されないため、帰ってくるとすぐに近所の友達の家に遊びに行っていました。

私は学校から帰るとあまり遊びに行かずに、家で宿題をしたり、洗濯を取り入れて畳んだりしていました。

遊びに行かずに家にいたのは、鍵を自分で閉めて出かけるというのが何となく嫌だったからです。

本当に鍵を閉めたか心配になるのです。

この頃から強迫性観念の症状が出ていたのだと思います。

弟は私より早く帰ってすぐに遊びに行っていたので、私が家に帰ると弟の鞄だけが玄関に残されていました。

母が仕事から帰ってくるまでの2時間ほどでしたが、家で1人で過ごすことはとても寂しく感じました。

子どもにとっての2時間は大人よりも長く感じるものです。

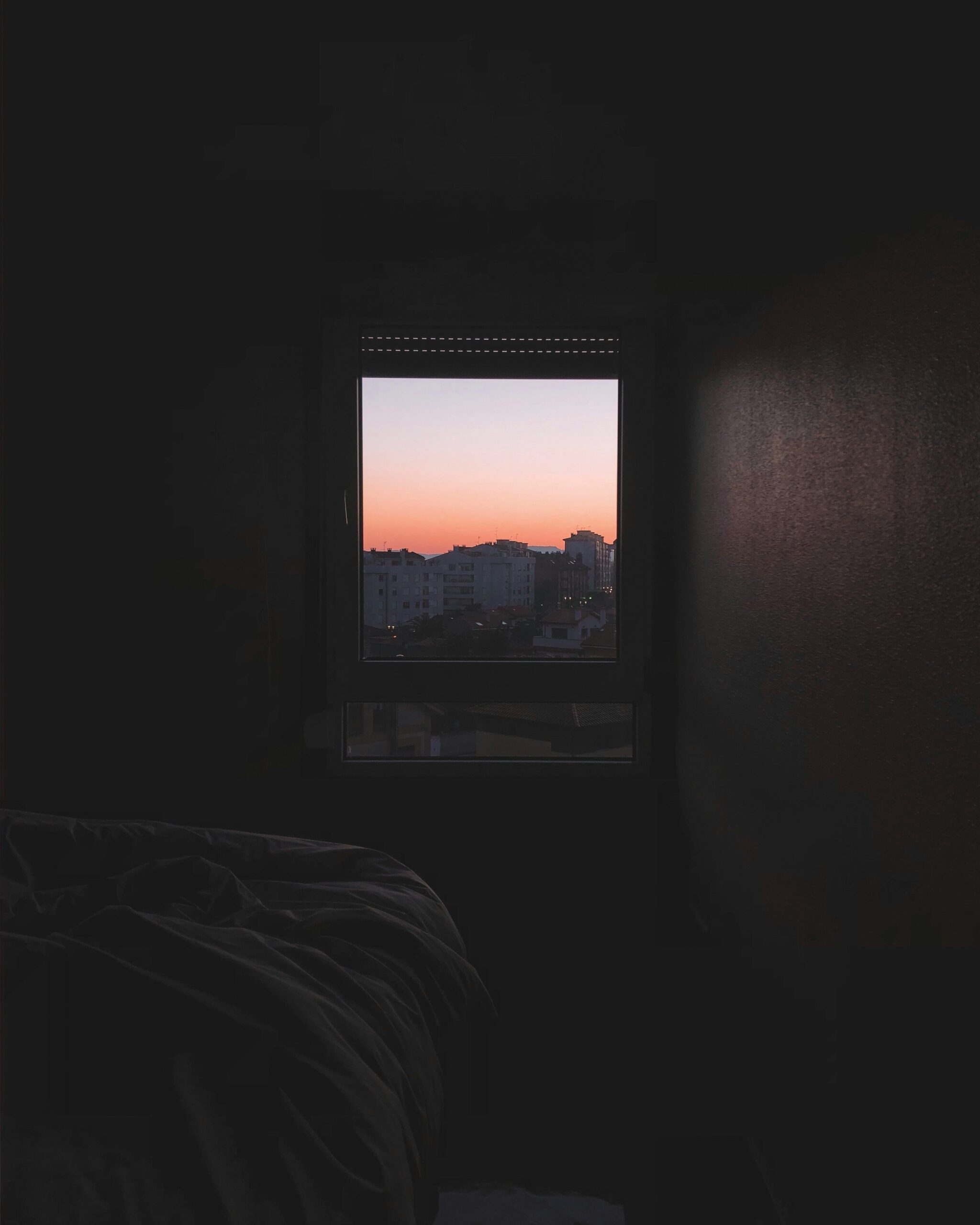

特に夕方になりだんだん暗くなってくると不安や心細さが募っていきました。

夏休みなどの長期休みになると本当に嫌で、姉弟2人だけで1日家で過ごすのは心細かったです。

今のように学童などもなく、休みの間はほとんどを家の中で過ごしていました。

思えばこの頃から、私は寂しくて不安な気持ちをいつも抱えていたように思いますが、両親にその思いを伝えたことはありません。

「私たちのために仕事をして、お金を稼いでくれているのだから我慢しないといけない」と自分に言い聞かせていました。

父が怒りやすく、私たちの生活の基盤は父の機嫌に左右されていたため、私は親の顔色ばかり伺って生きていたのです。

出来るだけ心配はかけず、宿題やお手伝いをきちんとして両親が仕事に打ち込みやすいようにしていました。

私は手のかからない「良い子」でいなければいけませんでした。

姉であるということも、私が「良い子」であろうとすることに影響を与えていたと思います。

「不安型愛着スタイル 他人の顔色に支配される人々」(岡田尊司著)によると、「不安型愛着スタイルの人は、寂しがり屋で、取り残されることを恐れている。人に気を遣って合わせてしまうのも、機嫌を損じないように顔色をうかがい、ついサービスしてしまうのも、相手に悪く思われ、見捨てられることを恐れているからだ。」と記されています。

この頃の私は、この不安型愛着スタイルに当てはまっています。

この不安型愛着スタイルは、子どもの頃から染み付き、大人になっても私を長く苦しめることになりました。

その苦しみは絶望とも言えるものです。

愛情の飢餓というものは、人間を絶望に陥らすと言っても過言ではないのです。

引用:「不安型愛着スタイル 他人の顔色に支配される人々」 岡田尊司著 (光文社新書) P4

コメント